다만 한국은 대립적 노사관계, 주요국들과는 경제·사회적 배경이 있는 점을 고려해야 한다는 제언이 나온다. 앞선 사례들의 결과만 놓고 평가할 것이 아니라, 이들과는 다른 배경을 고려해 우리만의 해결책을 고민해야 한다는 지적이다.

日 자율유도, 獨 보장강화, 대만 정년폐지

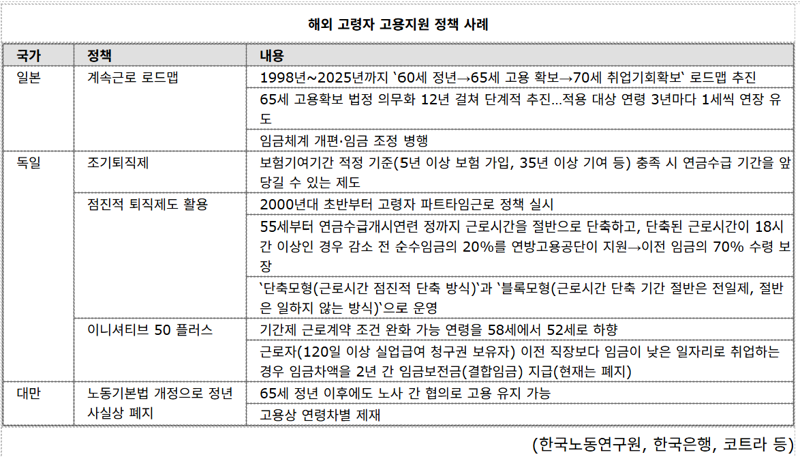

17일 관련업계에 따르면 한국과 비슷한 산업·인구구조를 가진 일본·독일·대만은 앞서 정년에 대한 각자만의 해결책을 마련해 추진 중이다. 이들 사례 대부분 임금 또는 연금 조정이 동반돼 왔다는 특징을 지니고 있다.

한국보다 먼저 초고령화 사회를 맞은 일본은 약 30년 전인 1998년부터 중장기 계속근로 로드맵을 수립, 이에 따른 계획을 단계적으로 추진해 왔다. 최근 국내 정년연장 논의에서 가장 많이 언급되는 해외사례 중 하나인 노사 합의에 기반한 '자율 계속고용 방식 선택제(정년폐지·연장·재고용 중 택1)'도 이 과정에서 도출됐다.

독일도 한국보다 먼저 고령화 사회를 겪은 주요국 중 하나로 분류된다. 독일은 주로 퇴직연령과 연금 수급 시기 간 근로자의 임금 차액·공백을 정부가 보장하는 방식으로 대응해 왔다. 조기퇴직제도의 경우 수급 기준을 채운 근로자가 연금 수급 기간을 앞당길 수 있는 제도다.

한국의 최대 반도체 경쟁국인 대만은 최근 정년을 사실상 폐지하는 형태로 초고령화 사회에 초강수를 뒀다. 65세 이상 근로자를 계속 고용할 수 있는 법적 근거를 마련해 노동력 부족을 완화하고 고령자 소득 공백을 보장하자는 취지에서다.

노사대립적 韓…양보가능한 모델·대안 先제시 필요성

전문가들은 주요국 사례를 참고할 수는 있지만, 결과만 두고 한국의 상황을 단편적으로 비교하기는 어렵다고 입을 모았다.

자주 비교되는 일본의 사례는 협조적 노사관계에 기반하고 있는 반면, 한국의 노사관계는 대립적 경향이 강한 것이 한 예다.

이영면 동국대 교수는 "일본은 노사관계가 매우 협조적인 동시에 청년들의 일자리가 남아도는 상황이다 보니 청년 구직 문제가 쟁점이 되지 않았다"며 "현재 우리의 과정은 자주 언급되는 일본·싱가포르 사례와 다르다. 참고는 해야겠지만 그 틀을 그대로 가져다 쓰는 것은 바람직하지 않다"고 짚었다.

한국은 대기업 비중이 13% 정도로, 독일·일본·미국 등 주요국 대비 낮다. 이러한 배경 차이를 충분히 고려해야 한다는 지적이다.

이 교수는 "지금도 정년 이전 퇴직자 비중이 80% 이상"이라며 "(법정 정년연장의) 직접적 혜택은 공무원, 공공기관, 대기업 생산직 근로자들에 한정될 가능성이 높은데, 정년연장이 초고령사회의 종합 해결책처럼 과대 포장돼 있다"고 해석했다.

노사 간, 세대 간 한 쪽에 치우치지 않는 사회적 합의 과정과 결과가 필요하다는 제언도 나온다.

윤동열 건국대 교수는 "청년채용, 임금체계 개편 등 재고용율에 대한 것들은 핵심지표로 삼아서 정기적으로 공개하는 등 현재 논쟁에 대해서 숫자로 직접 확인해볼 필요가 있다"며 "업종별·규모별 시범사업, 직무연계를 통한 고령층과 청년층이 상생하고 납득할 수 있는 현실적인 해법이 제시돼야 한다"고 말했다.

이어 "정년연장은 주 4.5일제와 같은 정책과 연계될 가능성이 높다"며 "노동유연성·안정성과 함께 생산성도 함께 고려돼야 한다"고 덧붙였다.

이 교수는 "노사가 위기상황이라고 인식은 하지만 체감은 못하기 때문에 서로 양보하기가 상당히 어려워 보인다"며 "'노사 합의'만 강요할 것이 아니라 정부 등 제3자가 서로가 양보할 수 있는 공정한 안을 마련할 필요가 있다"고 진단했다.

jhyuk@fnnews.com 김준혁 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지