계룡산(鷄龍山)은 국립공원으로 지정된 한국의 명산이다. 대전시 서쪽에 인접해 있다. 전형적인 중생대(1억6000~1억년) 대보 화강암 산지로 관악산, 월출산 등과 같이 웅장한 산봉을 자랑한다. 높이는 845m에 불과하나 평지에 갑자기 솟아 있는 형상이다. 그러한 신비감과 경외감으로 오랫동안 민속신앙의 중심지 역할을 해오고 있다.

닭(鷄) 벼슬은 출세를 상징하며, 아침을 깨우는 닭울음 소리도 좋은 징조로 본다. 특히 갑사구곡(甲寺九谷)의 금계암은 금계포란(金鷄抱卵, 금닭이 알을 품은 형국)의 대표로 여긴다. 계룡산 인근에는 닭이름 지명이 많다. 금계암 외에도 공주 이인면의 계란봉, 청양 청남면의 닭밭골(鷄田谷), 공주 계봉산·금계산, 계룡면 완산천의 닭머리마을, 공주의 달걀봉 등이 있다. 그리고 대전의 계산동(鷄山洞)과 공주의 계탄·계현 등 지명이 다수 보인다. 대전시 동쪽에 있는 계족산(鷄足山)은 닭의 발을 닮았다 하여 붙여진 이름인데, 근래에 맨발걷기 산릉으로 잘 알려져 있다.

계룡산은 화강암 산지로 경사가 급하고 토양층의 발달이 미약해 식생의 성장에 불리하다. 강우 시에는 비교적 짧은 시간에 물이 불어서 급류를 형성하지만 평소에는 유량이 적은 지형적 조건 때문에 계곡 하단부에 많은 저수지를 축조해 농수로 이용해왔다. 기반암 노출로 돌출한 암릉이 많고 수직절리에 의한 탑형의 바위들이 잘 발달하고 있다. 깊은 골짜기를 만드니 산릉과 계곡이 깊은 대조를 이룬다. 풍수적으로 전형적인 산태극수태극(山太極水太極)이다. 오랜 풍화의 편마암 지역에 화강암이 관입한 석산은 가시적, 심리적 경외감을 주기에 충분하다.

계룡산이라는 지명은 전체 산체의 특징이 북쪽으로 천황봉과 쌀개봉을 이은 능선이 닭의 벼슬을 닮았고, 전체적인 모습은 용이 굼실거리는 모습에서 이름이 붙여졌다고 한다. 혹은 조선 초기 무학대사가 이곳의 풍수가 금계포란형과 비룡승천형을 동시에 갖는다 하여 계(鷄)와 용(龍)을 따서 지었다는 설도 있다. 우리의 일상에서 가장 많은 보는 닭과 상상의 동물인 용이 함께하는 특이한 이름이다. 아침 닭의 신선함과 낮 동안에 크게 용트림하는 기상의 결합이라 하겠다.

이중환(1690~1756)의 '택리지(擇里志)' 복거총론(卜居總論) 산수(山水)편을 보면 진잠(鎭岑)의 계룡산을 개성의 오관산, 한양의 삼각산, 문화의 구월산과 함께 “수려한 석산으로 물이 맑으며, 강이나 바다가 모이는 터로서 큰 힘을 쓸 수 있는 곳”이라고 했다. 이들은 모두 역대 도읍지에 위치하거나 가까이에 있다.

이중환은 이들 네 산을 비교하면서 계룡산을 설명하기를 “웅장함은 오관산만 못하고 수려함은 삼각산만 못하다. 안수(명당이나 마을 앞쪽으로 흘러나가는 물줄기)가 적고 다만 금강 한 줄기가 산을 둘러 돌았을 뿐이다. 계룡산 남쪽 골은 한양과 개성에 견주어서 기세가 떨어진다. 판국 안에 평지가 적고 동남쪽이 널따랗게 트이지 않았다. 그러나 그 내맥이 멀고 골이 깊어 정기를 함축하였다. 서북쪽에 있는 용연은 매우 깊고 또 크다”고 했다.

삼국사기에 의하면 계룡산은 통일신라시대에도 국가의 안위를 위하여 제사를 지내는 삼산오악(三山五嶽) 중의 하나로 지정되었고, 백제시대에는 불교의 성지로 부각되었다. 조선시대의 풍수지리설, 도참설(圖讖說) 등은 계룡산의 오랜 산악신앙의 역사와 더불어 지리산, 태백산, 마니산, 구월산 등 국내 어느 유명 산지보다 더한 신앙의 대상이 되어왔다. 이곳의 갑사, 동학사, 신원사는 계룡산 불교 신앙의 3대 축을 이루고 있다.

통일신라시대 계룡은 서악 명산에 들어 제사를 지내고, 조선시대 묘향산의 상악단, 지리산의 하악단과 함께 계룡은 중악단으로 지정되어 제사를 지냈다. 중악단은 계룡산의 역사 유적으로 남아 있다. 그외 영규대사 묘, 신원사 5층석탑, 동학사 남매탑(오늬탑) 등이 있다.

계룡산은 풍수적으로 길지로 인식되고 '정감록(鄭鑑錄)'에는 800년 도읍지(新都安)로 기록되고 있다. 조선왕조 초기 무학대사가 주장하여 이곳을 도읍지로 정하고 신도(新都) 공사를 시작했다가 그만둔 사실이 있다. 그 후로도 많은 도참서들의 설명이 가미되어, 신비의 산, 영험이 많은 산으로 최근까지도 개인적인 신앙의 장소, 신흥 종교의 메카로 일컬어져 왔다.

동부의 신도안은 1975년 종교정화사업과 1983년 3군 본부 이전 사업 등으로 신흥 종교는 모두 철수되고 군 본부 계룡대가 들어서면서 계룡시가 들어섰다. 국가 주요 기능의 일부가 신도안에 들어온 셈이다. 또한 계룡산에 인접하여 동향으로 국립현충원이 들어서 있다. 정부 제3청사도 들어와 있다. 신도안은 대한민국 군사 중심 도시가 되었다. 도안(都安)의 모습을 어느 정도 보여주고 있는 셈이다.

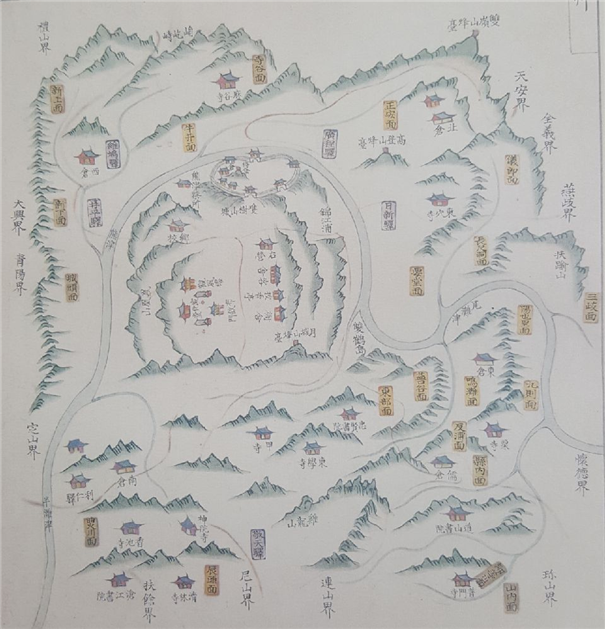

계룡산은 금강 남쪽에 자리 잡은 하나의 산체로서 최고봉 천황봉(845m)를 중심으로 북쪽으로 쌀개봉(828m), 관음봉(816m), 삼불봉(775m), 수정봉(662m), 신선봉(642m), 장군봉(500m)으로 이어지고, 동쪽으로는 천왕봉(605m), 황적봉(664m), 관암봉(526m)으로, 남쪽으로는 향적산(574m), 국사봉(436m)으로 이어진다. 계룡산의 산줄기들은 그 형태가 다섯 손가락을 펼친 형국이고, 이들 손가락 같은 산줄기 사이로 여러 지류들이 모여서 용수천, 두계천, 노성천 등의 큰 지류들이 금강으로 유입된다. 다섯 손가락 모양의 산릉선에 그 손가락 사이로 여러 물줄기들이 접어들고 있다고 한다. 전형적인 산태극수태극의 모습을 잘 보여준다.

이러한 계룡산 형상은 당연히 종교와 무속의 대상이 되었다. 1910년대부터 1980년대까지 신도안에는 여러 종교계들이 모여 종교촌이 형성되었다. 무속의 대상으로서 굿을 벌이는 가장 영험한 곳으로는 삼불봉과 금룡암 계곡이 꼽힌다. 계룡산의 숫용추와 암용추는 특히 영험이 많은 곳으로 알려졌다. 신도안 군사시설 설치와 국립공원 정화 사업으로 무속과 종교 행위가 근절되기 전까지 사람들의 발길이 끊이지 않았다. 계룡산은 오늘날에도 여전히 신앙과 영험의 명산으로 남아 있다.

이민부 한국교원대 지리교육과 명예교수

jsm64@fnnews.com 정순민 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지