멸종위기

-

멸종위기란?

화살표방향표준국어대사전에 따르면 '보호'는 '위험이나 곤란 따위가 미치지 아니하도록 잘 보살펴 돌봄'이라는 뜻을 가집니다. 그러나 보살피고 돌보는 것으로도 보호할 수 없는 존재들이 있습니다. 어쩌면 보살펴지고 돌봐지는 것을 원하지 않았을지도 모릅니다. 어느새 벼랑 끝에서 종의 붕괴를 내려다보는, 멸종 위기 야생 생물입니다.

문명은 진보하며 야생 생물 뒤를 바짝 추격해 벼랑으로 내몰았습니다. 인간은 수많은 종을 멸종 위기에 몰아 넣고야 반성합니다. 멸종 위기 야생 생물을 지표로 관리하는 이유는 단 하나, '보호 해제'를 위해서 입니다. 인간이 보살피고 돌보지 않아도 되는 자유로운 삶을 되돌려주고자 합니다.

국립생태원에 따르면 우리나라에서 '멸종위기 야생생물'은 환경부가 지정 보호하는 생물입니다. ①자연적으로, 혹은 위협 요인으로 개체 수가 현격하게 감소하거나 ②소수만 남아 멸종할 위기에 처해 있다면 법으로 지정하여 보호하고 관리합니다. 멸종위기 야생생물은 1급과 2급으로 나뉘며 2012년 총 246종에서 2017년 총 267종으로 늘어났습니다.

우리나라 멸종위기 야생생물 1급, 표범. @Photo by Gwen Weustink on Unsplash -

멸종위기 야생생물 종류

화살표방향멸종위기 야생생물 1급

이미 개체 수가 줄어들어 위협 요인 제거와 상관없이 멸종 위기에 처한 야생 생물입니다. 현재 지정된 생물은 60종입니다.

멸종위기 야생생물 1급 포유류 호랑이 포유류 작은관코박쥐 포유류 여우 포유류 스라소니 포유류 대륙사슴 포유류 늑대 포유류 수달 포유류 표범 포유류 반달가슴곰 포유류 산양 포유류 사향노루 포유류 붉은박쥐 조류 저어새 조류 황새 조류 호사비오리 조류 청다리도요사촌 조류 두루미 조류 먹황새 조류 검독수리 조류 흰꼬리수리 조류 크낙새 조류 혹고니 조류 매 조류 참수리 조류 노랑부리백로 조류 넓적부리도요 파충류 비바리뱀 양서류 수원청개구리 어류 여울마자 어류 좀수수치 어류 남방동사리 어류 모래주사 어류 얼룩새코미꾸리 어류 임실납자루 어류 흰수마자 어류 퉁사리 어류 감돌고기 어류 꼬치동자개 어류 미호종개 곤충류 비단벌레 곤충류 수염풍뎅이 곤충류 산굴뚝나비 곤충류 상제나비 곤충류 붉은점모시나비 곤충류 장수하늘소 무척추동물 귀이빨대칭이 무척추동물 나팔고둥 무척추동물 두드럭조개 무척추동물 남방방게 육상식물 광릉요강꽃 육상식물 털복주머니란 육상식물 나도풍란 육상식물 한란 육상식물 죽백란 육상식물 풍란 육상식물 비자란 육상식물 한라솜다리 육상식물 금자란 육상식물 암매 육상식물 만년콩 (국립생태원)

출처 국립생태원

멸종위기 야생생물 2급

개체 수가 크게 줄어들고 있으며, 현재의 위협 요인이 제거되거나 완화하지 않을 경우 가까운 미래에 멸종할 위기가 있는 야생 생물입니다. 현재 207종이 있습니다.

멸종위기 야생생물 2급 종 목록. 멸종위기 야생생물은 총 207종이다. 조류, 육상식물은 각각 49종, 77종으로 포유류나 파충류 등 다른 종에 비해 지정된 종이 많다. @국립생태원

멸종위기 야생생물 2급 종 목록. 멸종위기 야생생물은 총 207종이다. 전래동화에서 자주 등장하는 구렁이, 남생이, 맹꽁이도 멸종위기 야생생물 2급에 해당한다. @국립생태원 -

국제멸종위기종, 싸이테스(CITES)

화살표방향멸종위기에 처한 야생 동·식물종 중 국제 거래가 규제되는 동·식물은 싸이테스(CITES)로 지정, 국제적 멸종위기종으로 관리합니다. ①멸종위기에 처한 종 중 국제 거래로 영향을 받거나 받을 수 있는 종 ②국제 거래를 엄격하게 규제하지 아니할 경우 멸종위기에 처할 수 있는 종, 종의 거래를 효과적으로 통제하기 위해 규제해야 하는 그 밖의 종 ③국제거래규제를 위하여 다른 당수국의 협력이 필요하다고 판단한 종이 지정됩니다. 싸이테스로 지정된 국제적 멸종위기종은 포유류 330종, 조류 380종, 파충류 172종, 양서류 20종 등 총 1153종에 달합니다.

한편 싸이테스는 '멸종위기에 처한 야생동·식물종의 국제거래에 관한 협약(CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna)을 뜻하며 1973년 워싱턴회의에서 채택되었습니다. 우리나라는 1993년 협약에 가입했습니다. 우리나라 환경부 산하의 국립생태원은 2021년 7월부터 '싸이테스 보호시설'을 운영하고 있습니다.

멸종위기 원인

-

기온 상승, 해수면 상승

화살표방향기온 상승

2019년 호주를 삼킨 산불은 우리나라 삼림 면적 3배에 달하는 1900만ha 나무를 불태웠고(2020년 1월 31일 기준) 10억 마리에 달하는 야생 동물의 목숨을 앗아갔습니다. 기후 전문가들은 호주 산불이 기후 변화에 의해 더 악화됐다고 말합니다. 지구온난화로 호주 대륙 동쪽의 인도양 온도가 상승하자(인도양 쌍극화) 호주가 건조해지고 산불이 크게 번졌다는 이론입니다.

높은 기온 탓에 종족 번식이 어려워진 동물도 있습니다. 그린피스의 자료에 따르면 폭염으로 아프리카 치타 수컷의 남성 호르몬이 낮아졌고, 이에 따라 더 이상 번식을 할 수 없게 되었습니다. 지금 남은 치타는 7100마리입니다.

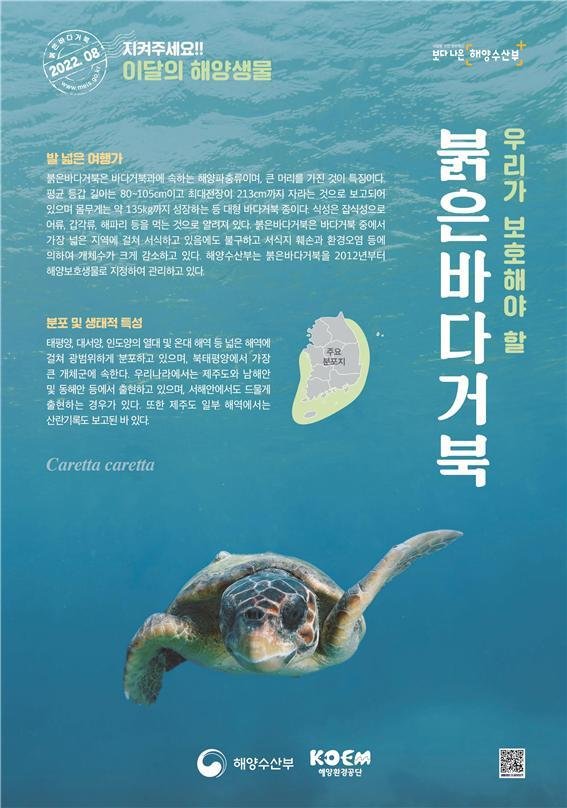

바다거북 역시 절멸 위기에 처했습니다. 바다거북이 모래에 낳은 알은 모래의 습도와 온도에 따라 성별이 결정됩니다. 모래가 따듯하고 건조하면 암컷이 많이 부화합니다. 지난 20년, 새로 태어난 수컷 바다거북은 전체 바다거북의 겨우 1%에 불과했습니다.

바다거북은 모래에 알을 낳는다. 모래의 온도가 높고 습도가 낮으면 암컷이 부화할 가능성이 높다. 최근 수컷 바다거북 개체수가 급격하게 줄고 있다. @Photo by jcob nasyr on Unsplash

서아프리카 몬순, 적도 주변의 바다에서는 산호초가 죽고 있습니다. 바닷속 생태계라고 불리는 산호는 지구온난화로 바닷물의 온도가 높아지면 본래의 색을 잃고 하얗게(백화현상) 변합니다. 요람처럼 다양한 생물을 품던 산호에는 더 이상 생물이 살 수 없습니다.

기온 상승은 동물뿐만 아니라 식물의 멸종도 불러옵니다. 최근 세계적으로 꿀벌이 대량 폐사하고 있습니다. 꿀벌이 겨울을 봄으로 착각, 채집에 나섰다가 돌아오지 못하기 때문입니다. 꿀벌이 사라지면 자가 수분을 하지 못하는 식물은 열매를 맺을 수 없고, 더 이상 씨앗을 만들 수도 없습니다.

해수면 상승

세계에서 가장 큰 도마뱀으로 일컬어지는 코모도왕도마뱀이 멸종 위기에 처했습니다. 지난해 9월 세계자연보전연맹(IUCN)은 코모도왕도마뱀을 취약위기종에서 위기종으로 멸종 위험 정도를 높이며, 향후 45년간 해수면 상승으로 야생동물의 서식지가 30%이상 줄어들 것으로 전망했습니다.

유엔은 2070년이 되면 벵갈호랑이가 멸종할 수 있다고 발표했습니다. 벵갈호랑이는 인도와 방글라데시의 습지에서 서식합니다. 해당 습지는 해수면이 상승하면 물 아래로 자취를 감추게 됩니다. -

남획, 밀렵

화살표방향남획

인간은 바닷속을 휘젓습니다. 2021년 9월 국제자연보전연뱅(IUCN)회의에서 공개된 보고서에 의하면 상어는 기후 변화와 서식지 감소, 남획으로 고통 받고 있습니다. 2004년 상어 멸종 위기종은 전체의 33%였으나 2021년 37%로 늘어났습니다. 상어의 개체수는 1970년 이후 71% 감소했습니다.

한때 혈관을 맑게 해 준다고 하여 '혈관 청소부'로 불리며 유명세를 탄 크릴새우. 남극 해역에는 크릴새우를 잡기 위한 배가 사방에서 몰려들었습니다. 크릴새우 개체 수는 지난 40년 간 70~80% 감소했습니다. 크릴새우는 남극 생태계의 먹이사슬 최하위를 차지하는, 없어서는 안될 중요한 존재입니다. 펭귄은 크릴 새우를 먹이로 삼습니다. 오직 크릴새우만 먹는 아델리펭귄은 지난 40년 간 80%이상 줄어들었습니다.

'남극의 신사'라는 별명을 가진 아델리펭귄은 크릴새우만을 먹이로 삼는다. 크릴새우 남획으로 아델리펭귄의 개체는 지난 40년간 80%이상 줄어들었다. Photo by Hubert Neufeld on Unsplash

밀렵

'밀렵'하면 아프리카의 초원이나 아마존의 늪지대에서 일어나는 일 같지만 우리나라에서도 시시각각 이루어졌습니다. 1970년대까지 전국 산지에 서식하던 산양은 밀렵과 서식지 훼손으로 현재 600~700개체 정도만이 살아있습니다. 산양은 환경부가 법으로 지정하고 보호하는 '멸종위기 야생생물 1급'에 해당합니다.

지난해 우간다에서는 사자 6마리의 사체가 발견됐습니다. 신체가 절단 된 끔찍한 모습이었습니다. 야생동물 보호 단체들은 야생동물 밀렵, 트로피 헌팅(Trophy hunting)이 사자를 멸종을 부추긴다고 호소합니다. 코끼리, 코뿔소도 등 다른 야생 동물 역시 트로피 헌팅으로 고통받습니다. 동물의 상아, 뿔, 어금니 등은 전리품처럼 박제됩니다. -

밀수, 밀매

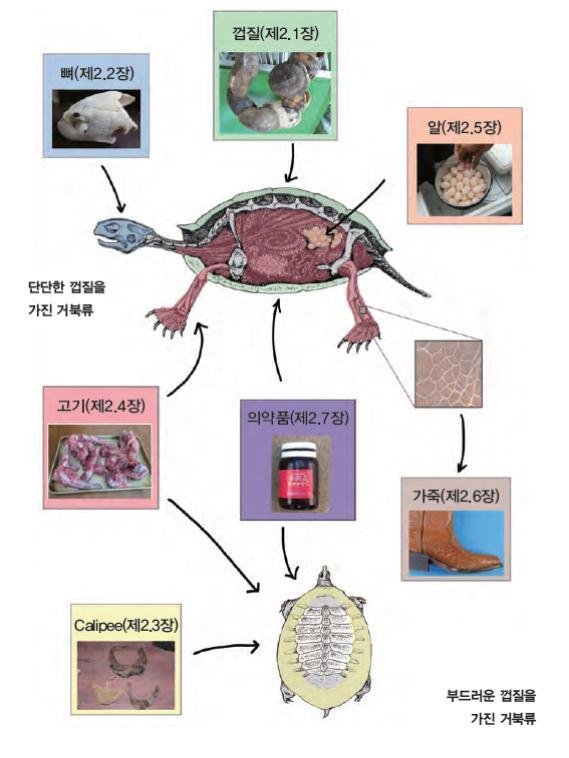

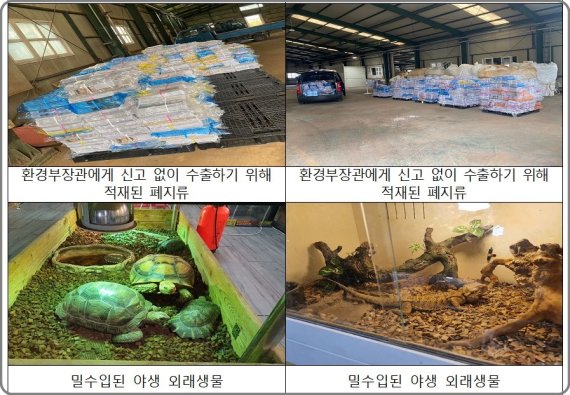

화살표방향전세계에 서식하는 거북류 348종 중 182종이 싸이테스(CITES)협약에 따른 국제적멸종위기종에 해당합니다. 싸이테스는 멸종위기에 처해있거나 처할 위험이 있어 국제 거래를 규제하는 국제 협약입니다. 2000년부터 15년간 불법 거래를 시도하다 세관에서 적발된 살아있는 거북류는 30만 3774마리. 껍질, 뼈, 알 등을 가공한 가공품은 78만 818개입니다.

2019년 기준으로 아프리카에서는 매년 300여 마리의 치타 새끼가 밀매됩니다. 야생에서 태어나는 치타의 4분의 3에 해당하는 숫자입니다. 새끼 치타는 중동의 부유층에 애완동물로 팔려가 묶인 채 생활하다 대부분 수 년 내에 사망합니다. -

생태계 파괴

화살표방향인간에게 마실 물을 공급한다는 명목으로 만들어진 댐은 야생 어류가 다니는 물길을 막고 종의 멸종을 초래합니다. 양쯔강은 세계에서 3번째로 긴 강이자 중국 대륙을 관통하는 양쯔강에서도 1981년 거저우댐, 2006년 싼샤댐이 생긴 후 바다와 강을 오가는 회귀성 물고기들이 고립, 산란하지 못해 개체수가 급격하게 줄어들었습니다. 1억 5천만년 주걱철갑상어, 300만년 전 바다를 거슬러 온 양쯔강돌고래가 멸종했습니다.

멸종위기 해결 방안

-

방류

화살표방향제주도 연안에 서식하는 남방큰돌고래는 해양수산부가 해양보호생물로 지정했을 만큼 보호 가치가 높습니다. 그러나 수족관에 갇혀 17년간 산 남방큰돌고래도 있습니다. 수족관에서 사는 돌고래는 먹이가 다양하지 않고 헤엄칠 수 있는 공간이 작아 평균 수명에 미치지 못하는 나이에 생을 마감합니다. 다행스럽게도 17년간 수족관에서 살던 '비봉이'는 해양수산부와 수족관의 협조로 바다로 돌아가게 되었습니다.

생물을 방류하는 것은 생물이 더 나은 삶을 영위하고 종을 번식할 수 있도록 하는 목적도 있지만, 종 연구에도 도움이 됩니다. 해양수산부는 지난 2017년부터 바다거북 134마리를 바다에 방류했고 지난 8월에도 제주 중문 색달해변에서 바다거북 6마리를 방류했습니다. 바다거북에는 위치정보시스템(GPS)를 부착했습니다. GPS를 통해 계절별 이동 경로 등 바다거북의 특징을 더욱 자세히 파악할 수 있습니다. -

보존

화살표방향종을 미리 보존하는 것은 멸종 위기를 막는 가장 좋은 방법입니다. 충남 서천군은 국립생태원, 국립해양생물자원관과 함께 서천 갯벌을 보존하기 위한 협약을 맺었습니다. 갯벌은 생물 다양성의 보고이며, 특히 서천 갯벌은 22종의 멸종위기종과 천연기념물이 서식하는 최대 군락지로 꼽힙니다.

국립공원공단은 가을 단풍철을 앞두고 지리산 구룡계곡, 내장산 갓바위 등 탐방로에 예약제를 실시합니다. 멸종위기 야생 생물의 생태적 특성과 탐방객 안전을 고려한 조치로, 구간별로 정해진 인원만 탐방할 수 있습니다. 야생 생물은 위협이 느껴지면 먹이를 섭취하거나 휴식을 취하는 데 어려움을 느끼며 돌발 행동을 할 수 있습니다.

기업들도 멸종 위기종 보호를 위해 팔을 걷어붙였습니다. LG생활건강은 서울 여의샛강상태공원에 천연기념물 330호인 수달의 서식지를 복원하기 위해 '수달놀이터'를 설치합니다. 에쓰오일은 지난 6월 한국수달보호협회, 한국민물고기보존협회 등 환경 단체에 천연기념물 지킴이 후원금 1억 5000만 원을 전달했죠. 유한킴벌리는 '우리강산 푸르게 푸르게' 캠페인을 통해 멸종위기종인 구상나무와 꿀벌 보존을 위한 생물다양성의 숲 복원 프로젝트 등을 벌이고 있습니다.

![[두유노우] 사라지는 꿀벌.. 인류 생존 위협한다?](https://image.fnnews.com/resource/media/image/2021/04/30/202104301312127680_l.jpg)

![[두유노우] 무심코 먹는 크릴오일, 펭귄 멸종 부른다?](https://image.fnnews.com/resource/media/image/2020/06/05/202006051330034559_l.jpg)